A partir de un castillo de frontera, fundado por los musulmanes y refundado por los primeros aragoneses, se fue formando desde el siglo XI la villa de [**Ruesta*]. Seguramente, en su primer estado fue [**[**Ruesta*]*] una villa comercial nacida, al pairo del camino de Santiago; cuando los reinos de Aragón y Pamplona se separaron y la Canal de Berdún se sumergió en un permanente estado de guerra, [**Ruesta*] dejó de ser burguesa para fortificarse y llenarse de carácter guerrero.

Tras la reunificación de Aragón y Navarra en la monarquía hispánica, los pacíficos agricultores y ganaderos que poblaron la ciudad desde el siglo XV aún le harían experimentar profundas transformaciones, sustituyendo la pequeña parroquia románica de Santa María por una gran iglesia renacentista, perfilando una gran plaza ante ella y trazando la calle Mayor que desde la plaza llevaba a los pies del castillo, escoltada por casonas solariegas y algún palacio – entre ellos la Casa Consistorial – levantados entre los siglos XVI y XVIII.

Situada en un medio hostil y poco propicio para la agricultura, [**Ruesta*] gozó de una situación privilegiada. Como Tiermas, estuvo bien comunicada y tuvo una crecida población, hasta que, a comienzos de los años sesenta de nuestro siglo; la barbarie desarrollista eligió este valle del río Aragón para la construcción del embalse de Yesa. Sé inundaron las mejores tierras y, como los habitantes de Tiermas o Escó, la gente se marchó de [**Ruesta*]. Las casas se cerraron, se apagaron las voces y la mala hierba comenzó a invadir las calles. Durante treinta años, Ruesta ha sido un pueblo muerto. Cada día, se ha hundido un tejado, ha caído una fachada y un expoliador se ha llevado un poco más de lo poco que quedaba.

Frente al dramatismo del abandono y el expolio, [**Ruesta*] se ofrece como una villa- museo que, en su desnudez, muestra lo que en muchas ciudades oculta una edificación mejor conservada y renovada en los últimos decenios: la evolución urbana de una ciudad que nace, se desarrolla y muere, siempre la misma y siempre cambiante. Lo que las piedras pueden disimularlo dejan ver las calles y los muros, aunque no podamos admirar en perfecto estado las fachadas de sus casas solariegas renacentistas, ni de sus caserones dieciochescos, perdidos por obra del tiempo y de los hombres, el valor de lo que queda es aún inapreciable.

Dentro del casco urbano, el castillo, los restos de la muralla y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, son hitos históricos y ejemplares arquitectónicos con un valor propio indudable. Tan indudable como el de la rehabilitada ermita de Santiago, buen ejemplar tenido por uno de los más antiguos edificios religioso románicos aragoneses. La modestia con que se yergue la ermita románica de San Juan Bautista, solitaria al lado del pantano, no debe engañarnos respecto a la importancia histórica del sitio, muy cerca de donde se ubicó el antiguo monasterio cluniacense de San Juan de Maltray, fundado por el navarro Sancho Garcés I tras la conquista de castillo musulmán de Ruesta.

Las casas de Lacadena, Pascual y Sánchez, en la plaza de la Iglesia, no son ya los notables caserones tardomedievales que describió Abbad Ríos hace cuarenta años y hoy pueden darse por perdidos sin remedio. Mejor suerte corrió el palacio de los marqueses de Lacadena (casa del Chocolatero); al otro lado de la plaza: el sólido bien mantenido caserón del siglo XVI será, seguramente, la próxima obra que se emprenda en el casco urbano. En la calle Mayor, las casas Madé y Primo, del XVIII o la Capellanía, del XVII, han perdido sus elementos más valiosos, pero aún permiten adivinar, casi en su esqueleto, su antiguo esplendor; manifiesto en la milagrosa pervivencia de unos cuantos elementos aislados: algún arco blasonado, e imponente lagar cilíndrico de la Capellanía, la escalera del jardín de la casa Primo o las bien proporcionadas fachadas de esta casa, de la cercana Madé o de la Abadía. La Casa Consistorial acabó de hundirse con el último temblor sísmico – pequeño pero suficiente – de los que de vez en cuando sacuden la zona.

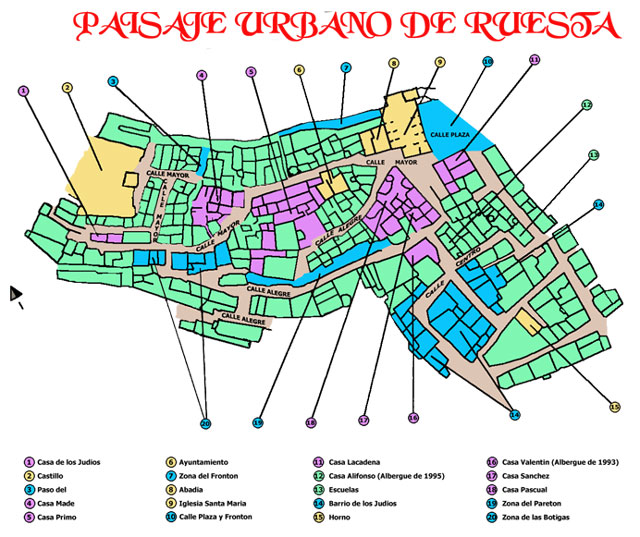

Queda la trama urbana. Una trama nítidamente dibujada que nos muestra, paso a paso, cómo se forma una ciudad. Cómo modifica su trazado, cómo se desplaza y se recompone para adaptarse a los nuevos modos de vida. Queda el esqueleto de una forma de vida que la industrialización y la modernidad han hecho desaparecer; seguramente para siempre: la vida rural reflejada en esas casas dobladas, en las que las plantas bajas eran para los animales y las altas para las personas, con pajares para el grano y lagares para el vino; con ventanas pequeñas para protegerse de la intemperie, misteriosas invocaciones pintadas con brea en los aleros, zaguanes decorados con dibujos protectores formados con guijarros.